in der Steiermark

Die nördlich von Graz gelegene international bekannte Lurgrotte Peggau-Semriach mit ihren imposanten

Tropfsteinformationen ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für die Grazer und Touristen aus aller Welt, sondern

seit Jahrzehnten ein reicher Fundort für prähistorische Entdeckungen. Zu einer archäologischen Sensation ersten

Ranges entwickelte sich der bereits seit mehreren Jahren untersuchte Kalksinterplattenabbau in der Semriacher

Lurgrotte, der einzigartig und derzeit noch ohne vergleichbaren Gegenpart in Europa ist.

Obwohl die Höhle seit3 über 100 Jahren erforscht wird, entdeckte man in den vergangenen zwei Jahrzehnten weitere

großräumige Höhlen in der unmittelbaren Umgebung. Die in einem Seitenteil der Lurgrotte befindlichen Abbauspuren

entlang von Kalksinterschichten wurden jedoch nicht näher wissenschaftlich untersucht, obwohl diese schon vielen

Besuchern des Höhlenteiles aufgefallen waren. Der Autor, Prähistoriker und Anthropospeläologe

Dr. Heinrich Kusch (Karl-Franzens-Universität Graz) gab vor drei Jahren den Anstoß zu diesem Projekt, das erst

durch die Beiziehung des bekannten Speläologen und Geologen

Univ.-Prof.Dr. Christoph Spötl von der Universität Innsbruck ermöglicht wurde. Gemeinsam mit

Dr. Karl-Heinz Offenbecher (Universität Innsbruck) und

Univ.-Prof. Dr. Jan Kramers von der Universität Bern (Schweiz) konnten die neu nachgewachsenen Schichten des

Sinters mittels Uran/Thorium-Datierung von den Abbauschichten zeitlich abgegrenzt werden. Ermöglicht und maßgeblich

unterstützt haben die Untersuchungen die Besitzer der Höhle Herr

Andreas Schinnerl und Herr

Peter Schinnerl aus Semriach, Herr

Univ.-Doz. Dr. Bernhard Hebert vom Bundesdenkmalamt Graz, Frau

Dr. Ulla Steinklauber vom Landesmuseum Joanneum und Frau

AR Ehrentraud Zenz von der BH Graz-Umgebung.

Nach den aktuell vorliegenden Auswertungen handelt es sich bei dem Sinterplattenabbau um eine archäologische

Entdeckung internationalen Ranges, die wie schon oben erwähnt vorerst einzigartig im europäischen Raum ist. Die

ursprüngliche Annahme, dass der unterirdische Abbau aus der frühen Neuzeit stammt, musste nach Analyse der Bohrkerne

revidiert werden. Das Mindestalter des nachgewachsenen Sinters konnte auf über 2800 Jahre datiert werden, die

Abbauarbeiten erfolgten in der prähistorischen Epoche vor mindestens 2800 bis 5100 Jahren.

In Verbindung mit dem unterirdischen Steinbruch könnten auch jene Keramikfunde stehen, die im Jahre 1991 im

Auftrag des Bundesdenkmalamtes in der unmittelbaren Umgebung der Abbaufläche geborgen wurden. Die

furchenstichverzierte Keramik wurde von

Dr.

Gerald Fuchs in das 3. vorchristlichen Jahrtausend, der jüngeren Kupferzeit, die zur späten Phase des

Neolithikums (Jungsteinzeit) gehört, datiert.

Auf einer verifizierten Abbaufläche von 34 m

2 konnten Spuren von 94 entfernten Platten nachgewiesen werden. Die Anzahl der insgesamt abgebauten Platten,

mit den durchschnittlichen Maßen von 0,8 m Länge, 0,4 m Breite und 0,2 bis 0,3 m Höhe, liegt nach heutiger

Erkenntnis zwischen 100 und 150 Stück. Um die einzelnen Blöcke wurde entlang der schräg und horizontal verlaufenden

Schichtflächen der Sinterablagerungen mit Hauen ein oft nur 5 bis 10 cm breiter Spalt über 30 cm tief in die

Sinterfläche geschlagen und danach die Platte vermutlich mit Hebeln oder Holz- bzw. Metallkeilen entlang der

Schichtfläche gelöst und abgehoben.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen sind noch lange nicht abgeschlossen; viele Fragen sind bislang ungeklärt,

etwa wohin die Platten transportiert wurden bzw. für welche Zwecke, z.B. Grabstätten, Bauten oder Siedlungen, man sie

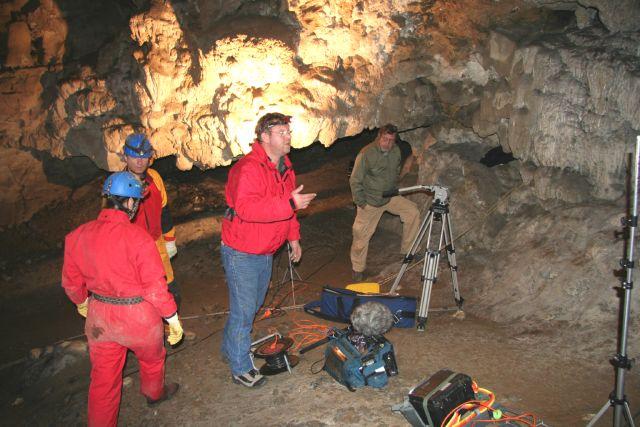

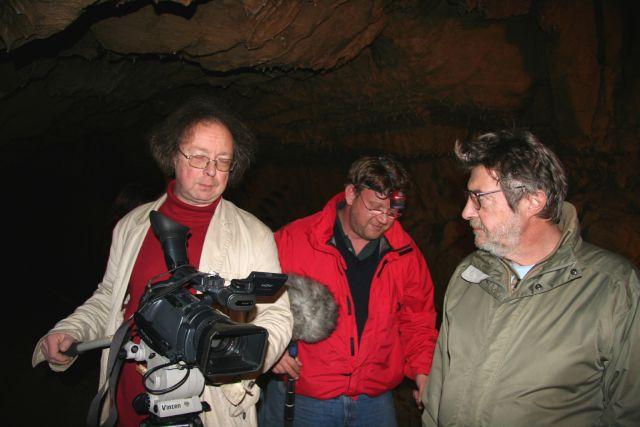

eingesetzt hat. Im November des Jahres 2005 hat ein Filmteam unter der Leitung von

Petrus van der Let aus Wien die bisherigen Forschungsarbeiten vor Ort für eine TV-Produktion mit dem

Titel „Reise zur Wiege Europas“ dokumentiert. Eine ausführliche Dokumentation der wissenschaftlichen Arbeiten

erfolgte bis jetzt im

Heft 19 der wissenschaftlichen Reihe „

Schild von Steier“ am Landesmuseum Joanneum in Graz, das Mitte Dezember 2006 erschienen ist und in

den „

Fundberichten aus Österreich“

Nr. 44 (2006),des Bundesdenkmalamtes in Graz/Wien.

Dr. Heinrich Kusch